原创 小昼 极昼工作室

文 | 魏荣欢 罗晓兰

编辑 | 毛翊君

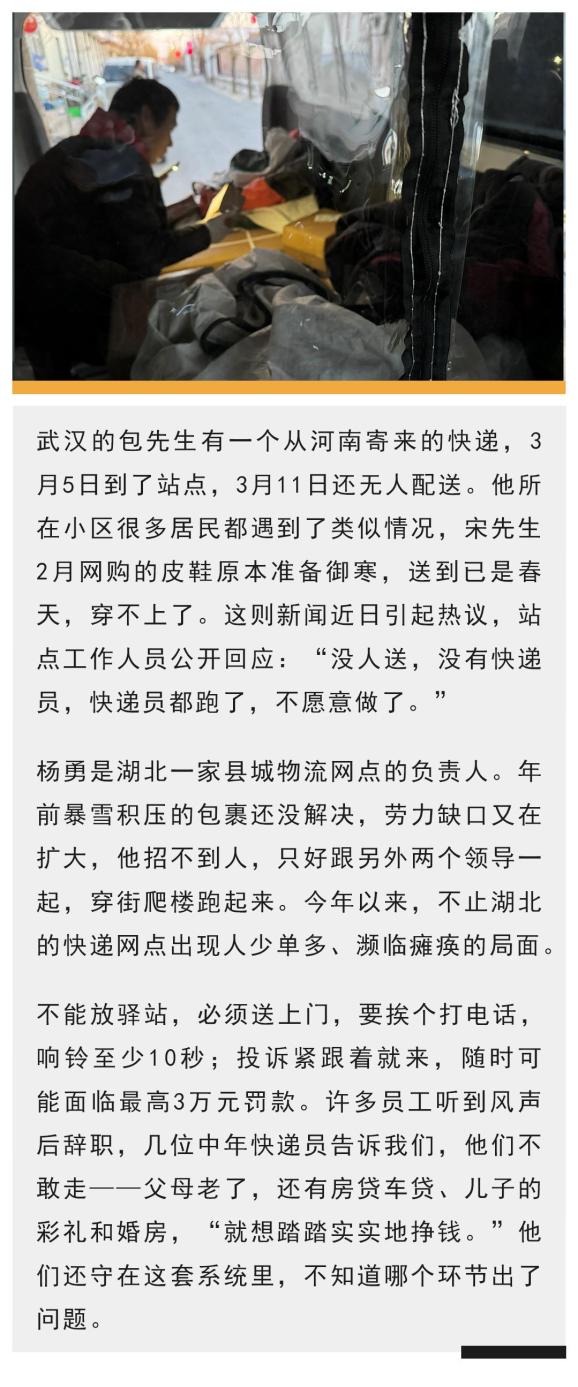

同行都坐在安静的办公室里,只有杨勇背后车流滚滚。视频会上,他要回答网点的签收率、投诉率等等问题,不能把麦关掉,人声跟汽笛混成嘈杂的背景音。大年初五,连他在内,网点的3个领导都成了快递员,一直满街跑。

快递员和管理的工作都要做,杨勇每天工作十几个小时。好不容易坐上办公室,现在又回去跑,很多熟人来问,你怎么去送快递了?他听了心里难受。以前在工地,他什么活都干过,后来行业不好,也太累,5年前被朋友介绍去做物流——没有学历和技术要求。

这里属于湖北十堰郧阳区一个物流公司,承包韵达和极兔快递,有11个驿站可以合作。“新规”还没完全落实,同事们已经开始担惊受怕。为了节省时间,杨勇跟另两位领导先筛选出近5%的高频投诉者,跟快递员一再申明:这些人必须主动打电话确认,其他还是放驿站。

“今年太严重了。”暴雪加上春节,快递积压到正常量的3倍,杨勇从去年年底就开始招人,到现在,十几个人的空缺还填不满。周围有驿站因为“新规”招不到人关了门,留下的快递员普遍40岁左右,有的已经干了七八年了,这时候“一个人要干三个人的活儿”。

之前春节后只会走一两个人,杨勇随便发个招聘,要求是18-30岁,电话响个不停,一周之内就会补齐。现在不设年龄上限,他有阵子天天在快手、抖音、朋友圈、企业公号发,甚至在出租车和公交车上贴广告,手机还是静悄悄的。

“累啊,连我都想辞职,没办法,为了生活。”杨勇说,朋友们劝,别干了,但这几年做什么都不挣钱,他也不想欠人情。难受时,他停在路边抽烟,看看汉江水。“咋搞啊,今年还干得下去吗?”

家里每个月开销四五千,他工资和快递员差不多,就多了社保。妻子做仓管,工资不高,常担心公司倒闭。女儿刚上大一,儿子下半年就升初三了,都住校,生活费低不了。前两年,杨勇还在朋友圈打广告卖酒,赚些小钱补贴家用,今年没时间卖了。

他算了笔帐:快递公司每单给到1.3元,但物流公司去武汉拉回货,运费、分拣人员、场地费、后勤等每单成本两三毛,再付快递员每单7毛,放快递柜的话还得减去两三毛。

“单量多了,竞争性太大。”按他的说法,钱被快递公司赚去,给他们的价格每一年都在降。现在这个情况,快递员慢慢都走了,被投诉后的罚款最终由物流公司承担,很快就会倒闭。网点里的两个驿站,此前就因为投诉已经运营不正常。

●3月8日下午,北方一家农村超市里的快递。

据多位快递员反馈,由于“三通一达”的价格较低,是大部分商家的首选。这样一来,单量高,又没有规定送货上门,即便派费低,他们之前也愿意去多干多得。但从几个网点的现状来看,“新规”后,辞职的也多是这些公司的年轻快递员。

3月7日下午,在北方一线城市某站点,“三通一达”的人相比起其他快递公司,明显更少,也更忙乱。铁皮大棚下,大风刮起尘土,快递员匆匆从履带上取下自己片区的快递,逐一扫码,再按楼栋顺序搬到三轮车里。

一个中通快递的负责人指着两台机器,介绍起应对技巧——这是今年花了两万块新买的智能化扫码设备,可以节省两个人力成本。他们从去年底就难招人,至今还有4个人的缺口。以往新人来了,没空缺,也愿意等着。

网点是加盟的,除了意外险,没有社保。负责人说,虽然爬楼的件每单提高到了一块三四,但太累了。几天前,终于有两个快40岁的女工来应聘,说之前的工厂不好干,就出来了。她们爬楼送上去,晕得脑子乱了,送错了整栋楼,干两天就走了。

留下的几乎是为生计所困的中年男人,父母老了,婚育、孩子都是压力,虽然承接了更大的单量压力,但“不敢走”。

在这座城市的一家郊区网点,快递员大部分40岁上下。老员工高旭东4年前入职,很快就做了片区承包,负责二十几个村子和十来家公司和单位,每天有1200多单。他雇过个临时工小伙子,对方有糖尿病,没办法长时间工作,之前每天送300单还勉强能撑住,这次直接辞职回老家了。

传送带轰轰吼叫,像是卡着痰的老烟嗓。包裹一起一落,带着灰尘在飞。没人顾得这些,更别提空气中的牛粪味,个个紧盯传送带上包裹的号,是自己片区的立马要拿下来。每个人至少二三百件,很难独自搞定,要找网点后勤和临时工来帮忙分拣。

现在就一个人分拣装货,高旭东直到下午4点才出网点,是最后一个离开的快递员。麻烦还在后面,去田地深处几户独院的小路没有指示牌,七拐八绕,只为了送一件。还有的习惯了写某个公司名作为地址,但公司其实早就搬走了,得考验快递员的经验——不熟悉的时候,他一天只能送一百多单。

●高旭东往村里送快递。

高旭东不打算辞职,因为还要给儿子挣彩礼和婚房。父母也是这样过来的,用打工的积蓄,在老家给他盖了婚房。后来父亲酒驾出车祸去世,他再也没回去,一天都没住过那房子,一直在外拼,“要是(生的是)闺女,有这情况我早不干了。”

周五是高旭东最兴奋的日子,要接11岁的儿子回家过周末。小孩寄宿在临近城市一所 “追分学校”——他只知道高分数能让儿子脱离打工命运,“除了学习上我收拾他以外,什么都得听他的。”家里已经备好榴莲、芒果一些平时舍不得吃的水果,可上周孩子发烧,自己脱不开身,让前妻去接走了。

他的朋友圈都是儿子的照片,逛商场、景点打卡、野外露营,各种玩具和iPad。“什么都要让他最好。”高旭东觉得自己童年苦涩,不想让孩子再有这个遗憾。离婚的时候孩子5岁,他也只有在过年,或者是疫情停发快递时,能歇下来陪陪孩子。

“辞职是不可能的,这个年纪也找不到更好的工作了。”快递员张文道也是为了儿子,打算再送4年快递,到60岁去做保安、保洁,干到干不动为止。他的儿子28岁,还没谈下对象,十多年前夫妻俩为他在县城买好了婚房,一百多平,去年装修又花了十几万,“车子、房子、彩礼都要钱”。

张文道20岁从河南老家到城市闯荡,之前在报社送报纸,后来报纸停刊了,转干快递十多年。媳妇干保洁,都是零碎活,没他收入高。两人原本租了间平房,但离他的站点太远,他又多拿出几百块,和同事6人一起挤着住。

他现在跑两个人的线,常常忙到晚上11点。几天前,他被派去另一条线取件,被质问为什么超时几个小时,他只能解释:“年轻人都走了,我来帮忙的,送货都忙不开。”他听说是因为附近有驿站关门了,单量才流到他这里。

这个春节,他和妻子都没回老家,接了五六个人的线跑,说好的3倍工资最后变成了每天450元,他也挺知足。他几乎全年无休,这段时间忙不过来,也得忙。有天中午快两点,终于有时间坐下吃午饭,他找了片区附近最便宜的兰州拉面馆,没吃几口,两个手机不停响起接单的消息。

去年有次单量太大,他没顾上态度,被投诉“服务质量不过关”。他说,公司封了他的号,作为快递员没法申诉,借了亲戚的证件继续跑,工资都是打到对方账户上。今年年初,他听到有消息在传,快递不好干了——以前货送到发个短信就行,现在要打电话确认,必须响铃10秒,否则被检测到,要罚款。

●3月7日下午,张文道所在的站点。

投诉罚款不是一笔小数目。收到同一个收件人的投诉,第一次50,第二次200,如果直接投诉到邮管局,按照“新规”最高可以罚到3万。高旭东最近一周接到十几个投诉,其中就有个打到邮管局,罚了2000块。他每月到账有两万多,但等各个快递柜、驿站、油钱那些一结完,剩下一万出头维持高成本的生活。之后的投诉罚款,不敢想象。

在他所在的城郊站点,投诉的基本都是年轻人。3月8日下午装货期间,高旭东又接到一单投诉,“怎么新规下来也不给我送到家?”他找驿站老板帮忙说情。老板是本地人,干巡防的,说话好使,才平息了这茬儿。驿站和超市老板尤其要维护好关系,很多纠纷得靠他们处理。有回高旭东存放的包裹找不到,超市老板翻了两天监控帮他找出来,避免了赔偿。

即便如此,投诉还是无可避免。一位站点负责人透露,暂时没接到投诉,但原本总部就抓得越来越严,1万单里有1个投诉,就要开始追查原因。对于之后是否被处罚、力度如何,年轻快递员心里打鼓,就选择先观望一段时间。

另一位“三通一达”的快递员说,他受不了长久以来的“乱罚款”,“新规”成了他离职的最后一根稻草。他记得有次送一个大件,当着客户面签收后,客户又打电话说包裹里的东西损坏了,他让客户找客服索赔,可很快就收到公司的投诉工单信息,说签收未收到,要他赔偿。但他跟客户核实过,并没有投诉,客户还尝试帮他解决,结果取消不了。究竟是哪个环节出了错,他们没时间复盘。如果金额不大,赔偿是最简单,也是他们最常选择的。

为了能顺利把当天的件送完,高旭东干脆忽视新规。“我先给人说好话,能理解就理解,理解不了,那就爱咋咋地。”在他看来,村里挨家挨户送过去简直是不可能的。也有村民在社交平台上表示理解,说村里大部分门牌号都是错开的,甚至没有。还有人举例自己家门牌32号,旁边48号。

3月8日又是周五,接孩子的日子。高旭东紧赶慢赶,还是到了晚上七点多才收工。开在洒满落日的回程路上,他终于留意到风景,“后面的夕阳又大又美,上班的人看不到。”说着笑起来。他在朋友圈写过:“生活其实很简单,过了今天就是明天。”

●3月8日晚,高旭东结束一天投递,开在回网点的路上。

(除杨勇外,其他人均为化名。)

原标题:《罚单围困

微信扫一扫

微信扫一扫